Inhalt Opferfürsorge Auslöschung ganzer Familien Prekäre ökonomische Situation Umfeld

Der Glaube an die Zukunft war für die Häftlinge überlebensnotwendig. Die Vorstellungen, wie ein Leben nach der Befreiung aussehen sollte, unterschieden sich jedoch. In der Erinnerung der politischen Häftlinge dominierte die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft nach der Haft, während den rassistisch Verfolgten die Zuversicht, Verwandte und Freunde wiederzusehen, Mut machte. Für die meisten erfüllte sich weder das eine, noch das andere.

[1]

Opferfürsorge In den ersten Monaten nach der KZ-Haft waren die Überlebenden beschäftigt, sich körperlich von der Haft zu erholen. Häufig kehrten sie ins Nichts zurück: Ihren Besitz, ihre Wohnungen und ihre Arbeitsplätze hatten sich zumeist bereits andere einverleibt. Das Opferfürsorgegesetz gewährte nur jenen ehemaligen Häftlingen eine nennenswerte Entschädigung (mithilfe der Amtsbescheinigung), die aktiven politischen Widerstand geleistet hatten, oft in parteipolitischem Zusammenhang. Alle anderen Opfergruppen – etwa aus rassistischen, religiösen oder nationalen Gründen Verfolgte – galten ebenso wenig als anspruchsberechtigt wie politische GegnerInnen, die Widerstand aus Menschlichkeit („humanitärer Widerstand“) praktizierten. Erst nach und nach wurden andere Verfolgtengruppen in das Opferfürsorgegesetz einbezogen, wobei insbesondere sozial benachteiligte Gruppen große Schwierigkeiten hatten, ihre Ansprüche durchzusetzen. Erst 1995 wurden Menschen mit Behinderung, 2005 ehemalige „homosexuelle“ und „asoziale“ Häftlinge als Opfer der Verfolgung anerkannt. Als kriminell Verfolgte haben bis heute keinen Anspruch auf Opferfürsorge. Beispielhaft für den frühen Umgang mit nicht-parteipolitischen Häftlingen steht die Antwort der Salzburger Landesregierung auf den Opferfürsorgeantrag von Elise W:

Foto von einem Barackenlager in Linz (Quelle: http://www.linz.at/images)

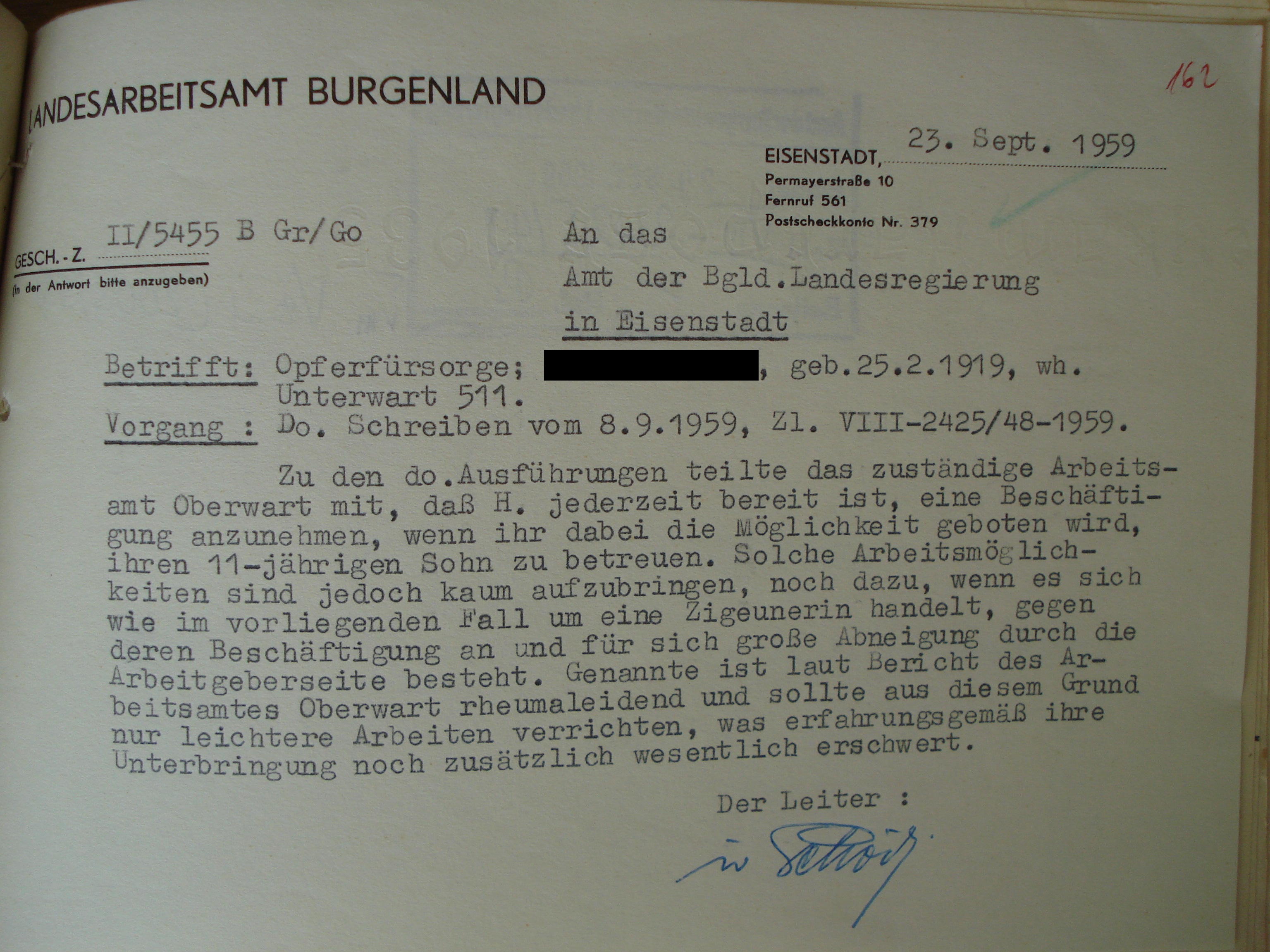

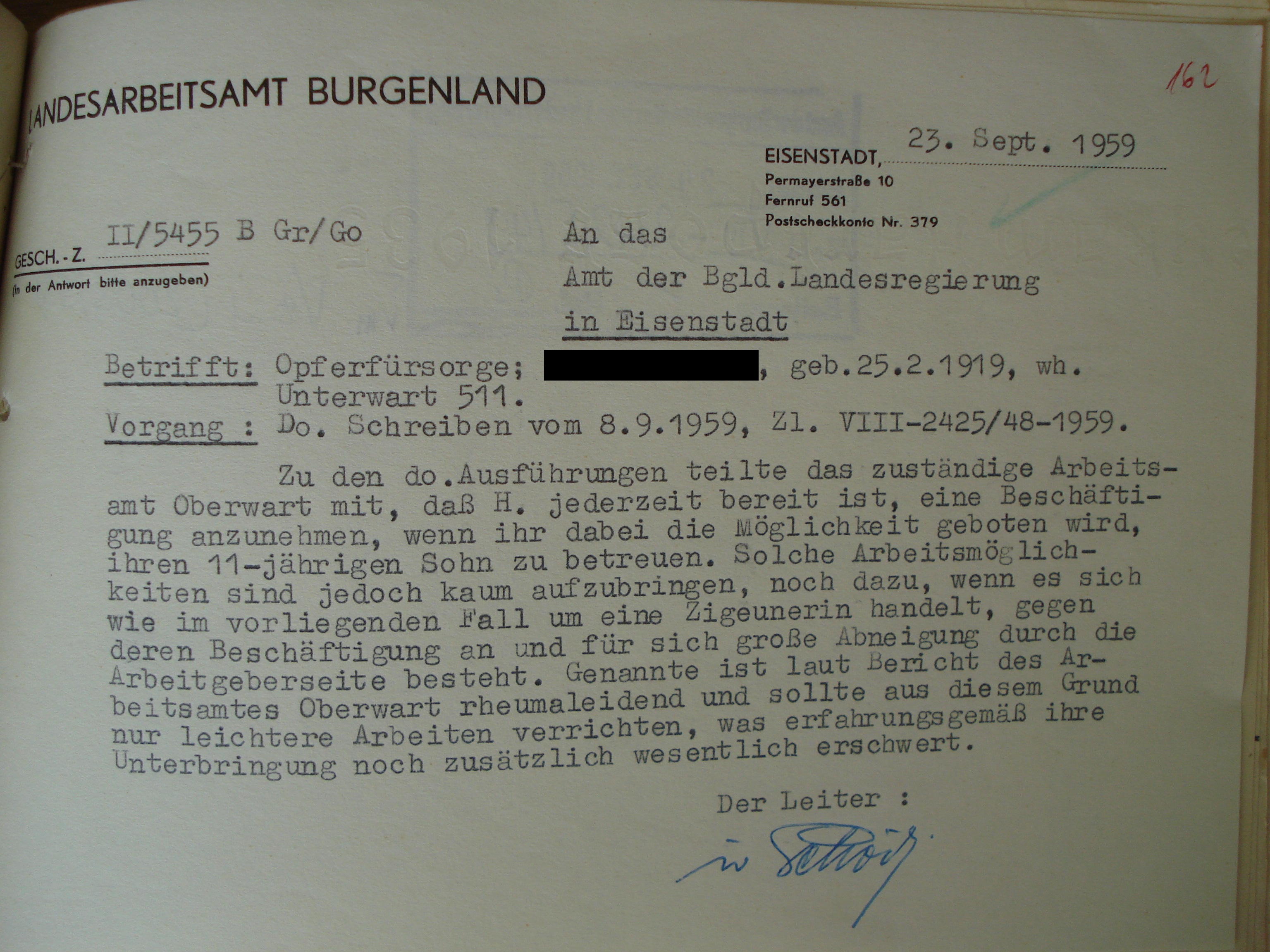

Mitteilung des Abeitsamtes Burgenland

an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, 1959

Da sich die Republik um den Großteil der HeimkehrerInnen nicht ausreichend sorgte, war in vielen Fällen die wirtschaftliche Not groß. Hinsichtlich der Rückerstattung von geraubtem Eigentum verfolgte Österreich die Devise, dass dem Staat daraus möglichst keine Kosten entstehen dürften. Nur tatsächlich noch Vorhandenes wurde zurückgegeben. Ab 1958 wurden auch Pauschalentschädigun-gen für gestohlenen Hausrat oder Geschäftseinrichtungen gewährt, erhalten haben sie aber nur jene, die bedürftig waren. Zu einer Rückgabe von angemieteten Geschäftslokalen oder Wohnungen kam es nie. Viele der heimgekehrten Überlebenden mussten in Not- und Massenquartieren Unterschlupf suchen.

Für als „Zigeunerinnen“ Verfolgte war es besonders schwierig, sich aus der Armut zu befreien. Die örtliche Bevölkerung hatte häufig nach deren Verhaftung ihren Besitz geplündert, somit standen die Heimkehrenden vor dem Nichts. Sie hatten es besonders schwer, Opferfürsorgeleistungen zu erhalten. Die Beamten unterstellten ihnen, aufgrund ihrer „Asozialität“ und nicht aufgrund der Herkunft verfolgt worden zu sein. Gleichzeitig war es schwierig, sich eine neue Existenz aufzubauen, da sie bei der Arbeitssuche auf die alten Vorurteile stießen. Durch die Ermordung ihrer Familien konnten die Frauen auch auf keine Verwandten zurückgreifen, die sich gelegentlich um die Kinder gekümmert hätten, was die Arbeitsplatzsuche zusätzlich erschwerte:

[1] Helga Amesberger, Brigitte Halbmayr, Vom Leben und Überleben – Wege nach Ravensbrück. Das Frauenkonzentrationslager in der Erinnerung (Band 1 und 2,

Wien 2001). [2] Bescheid der Salzburger Landesregierung, 24.1.1947, Opferfürsorgeakt 518-1963. [3] Rosa Winter und Gitta Martl, IKF-Interview von Helga Amesberger (1998).

[4] Arbeitsamt Burgenland an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt 23. September 1959, Opferfürsorgeakt, VIII-234.6-1971, BLA. [5] Regine Chum, IKF-Interview von Helga Amesberger (1998). [6] Regine Chum, IKF-Interview von Helga Amesberger (1998).

Opferfürsorge In den ersten Monaten nach der KZ-Haft waren die Überlebenden beschäftigt, sich körperlich von der Haft zu erholen. Häufig kehrten sie ins Nichts zurück: Ihren Besitz, ihre Wohnungen und ihre Arbeitsplätze hatten sich zumeist bereits andere einverleibt. Das Opferfürsorgegesetz gewährte nur jenen ehemaligen Häftlingen eine nennenswerte Entschädigung (mithilfe der Amtsbescheinigung), die aktiven politischen Widerstand geleistet hatten, oft in parteipolitischem Zusammenhang. Alle anderen Opfergruppen – etwa aus rassistischen, religiösen oder nationalen Gründen Verfolgte – galten ebenso wenig als anspruchsberechtigt wie politische GegnerInnen, die Widerstand aus Menschlichkeit („humanitärer Widerstand“) praktizierten. Erst nach und nach wurden andere Verfolgtengruppen in das Opferfürsorgegesetz einbezogen, wobei insbesondere sozial benachteiligte Gruppen große Schwierigkeiten hatten, ihre Ansprüche durchzusetzen. Erst 1995 wurden Menschen mit Behinderung, 2005 ehemalige „homosexuelle“ und „asoziale“ Häftlinge als Opfer der Verfolgung anerkannt. Als kriminell Verfolgte haben bis heute keinen Anspruch auf Opferfürsorge. Beispielhaft für den frühen Umgang mit nicht-parteipolitischen Häftlingen steht die Antwort der Salzburger Landesregierung auf den Opferfürsorgeantrag von Elise W:

„Voraussetzung für die Anerkennung eines KZ-Häftlings im Sinnes § 1 des OFG ist, dass das Opfer im Kampfe für ein freies demokratisches Österreich gestanden ist. Diese Voraussetzung ist bei den Mitgliedern der Sekte der freien Bibelforscher nicht gegeben, da diese nicht wegen ihres Kampfes für ein freies und demokratisches Österreich, sondern wegen ihrer grundsätzlichen Einstellung zu den Lehren des Nationalsozialismus und insbesondere zu dem von diesem vertretenen Gedanken der Wehrdienstleistung, verfolgt und ins KZ gebracht worden sind. […] Es ist außer Zweifel, dass das Kind W. Elise, durch die vom Nationalsozialismus durchgeführte Erschießung ihres Vaters W. Josef, und durch das Ableben der Mutter Anna W. geb. H. im KZ Ravensburg [es sollte heißen: Ravensbrück], äußerst berücksichtigungswürdig erscheint und jeder Unterstützung würdig ist, doch kann diese nach den grundsätzlichen Bestimmungen des OFG nicht im Rahmen dieses Gesetzes erfolgen. Die Unterstützung von in Not geratenen Staatsbürgern ist nicht Angelegenheit der Opferfürsorge.“ [2]Auslöschung ganzer Familien Die als Jüdinnen und Zigeunerinnen verfolgten Überlebenden, wie etwa die Sintiza Rosa Winter, waren bei ihrer Heimkehr mit dem Tod ihrer Verwandten konfrontiert. Dieser Verlust ging auch an die folgenden Generationen über. Gitta Martl (geb. 1955), Tochter von Rosa Winter, erinnert sich an den Moment, als ihr bewusst wurde, dass es nicht normal war, nur mit Mutter und Vater aufzuwachsen:

„Mir ist das erste Mal, als ich in die Schule gekommen bin, klar geworden: Wo ist eine Tante, eine Oma oder Großvater? Wo ist die Familie? In der ersten Klasse bin ich da draufgekommen. Da hat mein Vater das erste Mal darüber geredet und hat gesagt: ‚Ihr habt das nicht. Die sind alle umgekommen.‘ Er hat es noch sehr schön formuliert so: ‚Ihr könnt nichts dafür, aber sie leben nicht mehr.‘ Und dann habe ich einfach angefangen über das sehr viel nachzudenken.“ [3]Prekäre ökonomische Situation

Foto von einem Barackenlager in Linz (Quelle: http://www.linz.at/images)

Mitteilung des Abeitsamtes Burgenland

an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, 1959

Für als „Zigeunerinnen“ Verfolgte war es besonders schwierig, sich aus der Armut zu befreien. Die örtliche Bevölkerung hatte häufig nach deren Verhaftung ihren Besitz geplündert, somit standen die Heimkehrenden vor dem Nichts. Sie hatten es besonders schwer, Opferfürsorgeleistungen zu erhalten. Die Beamten unterstellten ihnen, aufgrund ihrer „Asozialität“ und nicht aufgrund der Herkunft verfolgt worden zu sein. Gleichzeitig war es schwierig, sich eine neue Existenz aufzubauen, da sie bei der Arbeitssuche auf die alten Vorurteile stießen. Durch die Ermordung ihrer Familien konnten die Frauen auch auf keine Verwandten zurückgreifen, die sich gelegentlich um die Kinder gekümmert hätten, was die Arbeitsplatzsuche zusätzlich erschwerte:

„Zu den do. Ausführungen teilte das zuständige Arbeitsamt Oberwart mit, daß H. jederzeit bereit ist, eine Beschäftigung anzunehmen, wenn ihr dabei die Möglichkeit geboten wird, ihrenUmfeld Nicht nur von den Behörden, sondern auch im Alltag fühlten sich die Überlebenden oft nicht willkommen. Viele der rassistisch Verfolgten hatten neben Ravensbrück auch das KZ Auschwitz-Birkenau überlebt. Dort war ihnen eine Häftlingsnummer tätowiert worden. Damit waren die Überlebenden, wenn sie die Nummer nicht durch Kleidung verdeckten, auch in der Öffentlichkeit als ehemalige KZ-Häftlinge sichtbar. Fahrgäste pöbelten sie häufig an:

11-jährigen Sohn zu betreuen. Solche Arbeitsmöglichkeiten sind jedoch kaum aufzubringen, noch dazu, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um eine Zigeunerin handelt, gegen deren Beschäftigung an und für sich große Abneigung durch die Arbeitgeberseite besteht. Genannte ist laut Bericht des Arbeitsamtes Oberwart rheumaleidend und sollte aus diesem Grund nur leichtere Arbeiten verrichten, was erfahrungsgemäß ihre Unterbringung noch zusätzlich erschwert.“ [4]

„Aber bei solchen Sachen, da mischt sich niemand drein. Da [in der Straßenbahn] rührt sich niemand, die warten alle auf eine Sensation, was da passiert und da täte dir niemand helfen. […] Du musst auf alles gefasst sein, was die dich schimpfen. Der eine, das war heuer oder noch voriges Jahr im Herbst, sieht meine Nummer in der Straßenbahn. Ich habe noch nicht gewusst, dass er meine Nummer gesehen hat und er sagt zu mir: ‚Warum fahren sie nicht nach Hause?‘ Und ich habe mir gedacht, der kennt mich vom Einkaufen, vielleicht wohnt er da im Haus. Ich sage: ‚Ich fahre nicht nachhause, ich fahre in die Stadt.‘ Und er sagt nochmal zu mir: ‚Warum fahren sie nicht nach Hause?‘ Dann funkt es bei mir.“ [5]Kurz nach der Befreiung erlebte Regine Chum, dass sich ein Fremder beim Anblick ihrer Häftlingsnummer solidarisch verhielt:

„Hinten ist so ein Kaffeehaus, dort bin ich einmal gesessen und habe mir eine Limonade gekauft. Am Nebentisch sind drei Herren gesessen, das war so im Juni, Juli 45. Und der eine sieht meine Nummer […]. Wie die dann aufstehen und gehen, kommt einer her zu mir und legt mir 300 Schilling auf den Tisch. Weißt du, was 300 Schilling war‘n im 45 Jahr?! Ich habe dem nur so nachgeschaut, ich habe nicht einmal Dankeschön sagen können, dazu habe ich zu langsam geschalten, weil ich das nicht begriffen hab.“ [6]

[1] Helga Amesberger, Brigitte Halbmayr, Vom Leben und Überleben – Wege nach Ravensbrück. Das Frauenkonzentrationslager in der Erinnerung (Band 1 und 2,

Wien 2001). [2] Bescheid der Salzburger Landesregierung, 24.1.1947, Opferfürsorgeakt 518-1963. [3] Rosa Winter und Gitta Martl, IKF-Interview von Helga Amesberger (1998).

[4] Arbeitsamt Burgenland an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt 23. September 1959, Opferfürsorgeakt, VIII-234.6-1971, BLA. [5] Regine Chum, IKF-Interview von Helga Amesberger (1998). [6] Regine Chum, IKF-Interview von Helga Amesberger (1998).